Grand Reportage – Richard-Toll : le château du Baron Roger, un patrimoine en péril

Inscrit sur la liste du patrimoine historique classé sénégalais, le château du Baron Roger est le témoin d’une partie de l’aventure coloniale de la France au Sénégal. Son état de délabrement avancé inquiète.

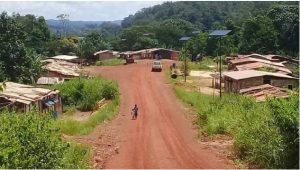

Sur la route de Dagana, juste après le pont qui enjambe le cours d’eau Taouey à Richard-Toll, en face du quartier de Gaya-Diamaguène, un panorama de verdure se détache, comme un oasis, dans cette région semi-désertique. D’ici, difficile de soupçonner que derrière cette végétation touffue, se dresse un vaste bâtiment à étages à la peinture d’un jaune défraîchi construit au milieu d’un parc. Pour le contempler dans toute sa splendeur, il faut s’engager dans une allée ombragée tapissée de feuilles mortes et bordée de part et d’autres de grands arbres. Ici, aucune pollution sonore humaine. Seuls le gazouillis des oiseaux et le souffle du vent caressant les feuilles d’arbres viennent déchirer, par moment, le silence qui règne en ces lieux. Au bout de cette promenade, apparaît, majestueuse, cette bâtisse coloniale charmante par sa stature et par sa noblesse. Son style sobre et élégant est à l’image des châteaux appelés « folies » construits à partir du 18ème siècle en Europe: on est dans le domaine du Baron Jacques-François Roger. C’est dans cet écrin de verdure ceinturé à l’époque par des plans d’eau que le premier gouverneur civil du Sénégal (1822-1827), dont le nom et celui de son jardinier, Richard, qui donna son nom à la ville (Richard Toll signifiant « Les champs de Richard » en Wolof), sont associés à la politique de mise en valeur agricole du Walo, c’est ici donc que le Baron Roger venait passer ses weekends. Une sorte de résidence secondaire pas très loin de Saint-Louis, la capitale de l’époque.

…Un caprice de courtisan

Après le Baron Roger, la « Folie » et ses petites pièces, ses salons, ses recoins, ses boudoirs, ses alcôves, ont servi de lieu de repos à un autre célèbre gouverneur, Louis Faidherbe, avant d’être transformé en monastère, puis en école.Le Baron Roger a également à son actif la construction de l’église de Gorée ainsi que de la cathédrale de Saint-Louis. « La folie désigne une maison de plaisance que se faisaient construire les aristocrates généralement en périphérie des villes. Elle répondait dans sa destination et dans sa conception à un caprice de courtisan, qui se faisait un jeu de bâtir l’une de ces maisons dans un laps de temps très court, comme par une sorte de défi de l’argent au temps. C’est une maison de villégiature ou de réception », explique Amadou Bakhaw Diaw, historien traditionnaliste. Plus qu’une folie des grandeurs, ce serait surtout pour les beaux yeux d’une femme dont il s’était épris et qu’il épousera, Yacine Yérim Diaw, fille du Diogomaye Ndiack Arame Kélar Diaw, que le Baron Roger aurait engagé la construction de ce château sur les berges du Taouey. Toutes les fins de semaines donc, il venait retrouver cette femme qui lui avait tourné la tête. De cette union, naquit une enfant, Marie Roger, laquelle compte actuellement beaucoup de descendants à Richard-Toll et à Rufisque, poursuit M. Diaw.

Un château en péril

Aujourd’hui, de cette maison de villégiature aux murs hauts décrépis et aux larges fenêtres en forme d’arche et aux volets en bois miteux, témoin des amours entre un colonialiste et une fille du terroir, des moments de fastes et de réunions galantes, il n’en reste que les reliques et le souvenir d’un empire déchu. Le château, classé au patrimoine historique classé du Sénégal, se réduit aujourd’hui à ses propres murs et est squatté par des sans domiciles fixes.

Construit au milieu des années 1820, cet édifice est aujourd’hui fortement gagné par l’usure du temps. Son état de décrépitude avancé appelle des mesures d’urgence pour sa réhabilitation. C’est le combat que mène depuis des années Amadou Bakhaw Diaw. « Il faut sauver cette bâtisse dont la valeur historique est inestimable », implore-t-il.

Mais avant cela, il faudra bien déterminer sous quelle tutelle administrative ce château se trouve. L’espace dans lequel il se trouve est devenu une forêt classée donc sous la coupole de la Direction des Eaux et Forêts mais en tant que patrimoine historique classé, il dépend aussi de la Direction du Patrimoine culturel. Un flou qui gêne donc toute action en faveur de la réhabilitation de ce patrimoine que l’historien traditionnaliste rêve de voir transformé en musée culturel et botanique. Ce qui permettrait sans doute d’attirer davantage de visiteurs car le site en accueille très peu pour le moment. «Une fois réhabilité, La folie du baron Roger pourrait abriter un musée culturel et botanique dédié à l’histoire du Walo, à l’histoire de la présence française au Sénégal et surtout à son expérience agricole», plaide-t-il.

Baron Roger, colon, mais lucide

Homme de loi, haut fonctionnaire et homme politique français, le Baron Roger est né à Longjumeau dans le département de l’Essone, en région Ile de France en 1787. Selon l’historien Amadou Bakhaw Diaw qui le qualifie de « colon lucide », le Baron Roger avait exprimé pendant plusieurs années le désir de servir dans les colonies. C’est ainsi qu’il est nommé directeur de l’habitation royale à Koielel, une ferme modèle entre Dagana et Mbilor destinée à la vulgarisation agricole de la colonie au Sénégal.

Deux ans plus tard, il est nommé procureur du Roi par intérim à Saint Louis et, par ordonnance royale du 26 juillet 1821, il devient Commandant et Administrateur du Sénégal équivalent du titre de Gouverneur qui ne sera établi qu’en 1828. En février 1822, le Baron Roger prend ses fonctions à Saint-Louis. Empreint de théories rousseauistes, très progressiste pour son époque, il commence à former les premiers éléments d’une élite africaine moderne, d’après l’historien. C’est ainsi que de 1822 à 1824, avec l’aide de la Révérende mère Anne-Marie Javouhey, il crée une école rurale de garçons à Dagana. «Son action se fonde sur une pensée simple : la croissance d’une société sous-développée se réalise à partir de l’agriculture dont le commerce devient en conséquence, l’auxiliaire».

Et cette partie du Walo devient Richard-Toll

Fort de ce postulat et afin d’attirer investissements et collaborateurs nécessaires à cette politique agricole, il s’attache à débarrasser le Sénégal d’une réputation d’insalubrité auprès de l’opinion publique française. D’où l’appel à un personnel d’encadrement très spécialisé composé de botanistes, de chimistes et de géographes. C’est l’un de ces ingénieurs, Claude Richard, qui donnera son nom à la ville de Richard-Toll, qui implante la première station expérimentale agricole de l’Afrique noire.

Le coton, l’arachide, le sésame, l’indigo, autant de plantes introduites en Afrique tropicale grâce au jardin d’essai de Richard-Toll. Pour la main-d’œuvre, il met en place en septembre 1823 «l’engagement à temps», principe en harmonie avec ses idées abolitionnistes. Aucun esclave ne travaillait dans ses plantations. En novembre 1826 et à sa demande, estimant la colonisation fondée, il retourne en France ou il est élu député du Loiret et à ce titre, membre d’une commission chargée de l’examen du sort des esclaves dans les colonies. Ouvert, philanthrope, « le Baron Roger s’est beaucoup intéressé à la culture de son pays d’adoption, le Walo », estime M. Diaw. En témoigne ses nombreux écrits sur la culture et le peuple du Walo parmi lesquels on peut citer «Fables sénégalaises recueillies du Wolof et mis en français», «Notice sur le gouvernement, les mœurs, et les superstitions des nègres du pays du Walo», «Recherches philosophiques sur la langue ouolofe», «Kélédor, histoire africaine»…

LE SOLEIL

Share this content:

Laisser un commentaire