A la découverte de Ngounta toucouleur, à l’autre bout du Sénégal

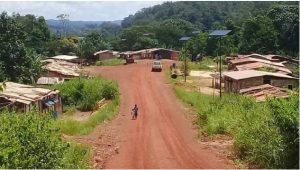

Ngounta Toucouleur est l’illustration parfaite des effets pervers de la balkanisation de l’espace africain. Communauté rurale de la commune de Kahène, au Sud-est du département de Koumpentoum (région de Tambacounda), cette localité enclavée est frontalière avec la Gambie. Elle voisine -si ce n’est un euphémisme- avec le village gambien de Kouno ; deux bourgades habitées par une seule famille qu’une ligne démarcative prétend séparer et dont les liens socio-culturels, et de sang, s’affranchissent allègrement. Ici, les populations ne subissent point la géographie et les tracés d’un schéma qui n’est pas le leur. L’intégration n’est pas, dans cet univers, un concept importé. Elle est un vécu séculaire.Mots et images des inconséquences d’un autre temps et des accommodations.

Ngounta Toucouleur, n’eut été sa position géographique, se morfondrait dans l’anonymat. Ce village, emblème des « facéties » coloniales, croupit dans la routine du labeur quotidien pour sortir de l’ornière. L’accès est difficile. Il est, hormis la gaieté naturelle de ses populations, un espace sans éclat. Les terres cultivables y sont abondantes. Les bêtes aussi. Les espérances sont entretenues par les largesses du ciel. La vie suit les sillons de la persévérance et de la soumission au destin ; comme celui qui a mené, dans ce « coin » enclavé, leurs aïeux originaires de Foumihara, village du département de Kanel dans la région de Matam après moult pérégrinations et péripéties. Barane Dème est le plus lointain ascendant connu de leur arbre généalogique. Alpha Demba Baguel Dème serait le fondateur de Ngounta Toucouleur. Tambacounda, en général, est un point de convergence des migrations provenant du Nord du Sénégal.

Ngounta Toucouleur, parce qu’uniquement habité par ce groupe ethnique issu de l’aire géographique du Fouta Toro, c’est aussi l’histoire de deux frères, Mamadou, homme de grande érudition, et Lamine Dème, le cadet. Celui-ci établit sa demeure à une encablure de celle de son aîné. Au gré des désirs de puissance de la France et du Royaume-Uni, Mamadou et Lamine se retrouvent respectivement sénégalais et gambien. Pour nommer l’« absurde » d’un autre temps qui ne fait point référence à la frontière précoloniale, le village gambien porte le nom de kouno alors que celui-là sénégalais est appeléNgounta.

Une borne-frontière, « affaiblie » par l’âge, fixe cette ligne démarcative dont s’affranchissent indifféremment ces populations liées par le sang, les valeurs et les aspirations. Et il en sera ainsi « tant qu’on nous laissera charpenter le récit de notre aventure humaine. Car, il ne s’agit, en réalité, que d’une seule famille qu’une minuscule borne ne saurait séparer », confie Idrissa Dème, Sénégalais (bon à préciser) émoussé par l’âge.

« Grand-place sénégalo-gambien »

Ngounta et Kouno dont les maisons sont quelquefois contiguës portent les stigmates de l’inconséquence des conduites de l’autorité coloniale. Les peuples, qui en sont victimes, réagissent par des réflexes d’accommodation pour resserrer les liens socio-culturels. Chaque village avait sa propre mosquée. Ils n’en comptent qu’une seule désormais après que « Thierno Ahmed Tidiane Bâ de Madina Gounass nous a persuadés de n’en disposer qu’une pour raffermir les liens. C’est ce que nous avons allègrement fait », informe Kalidou Dème, chef du village de Ngounta Toucouleur, cousin de celui de Kouno, Kéba Dème. Et la sempiternelle question de l’imamat ne s’y pose pas. Ils inhument les dépouilles mortelles dans le même cimetière. Les Sénégalais cultivent les terres gambiennes et vice-versa. Des potaches gambiens s’instruisent dans des écoles sénégalaises. Mbayène, village de cet Etat voisin, accueille aussi des élèves sénégalais. Sur le ton de la boutade, un habitant du village de Ngounta Toucouleur a appelé « Grand-place sénégalo-gambien » un point de convergence, sorte d’arbre à palabres sous laquelle papotent sénégalais et gambiens, pour l’essentiel des cousins.

« La frontière, ce n’est pas de notre ressort mais nous pouvons la rendre insignifiante par notre volonté commune de la transcender, de ne jamais rompre cette belle harmonie. Je suis gambien parce que j’habite de l’autre côté de cette pierre enfoncée dans ce sol que nous partageons. Vous m’avez trouvé à côté de mes frères Sénégalais », souligne cet originaire du Fouta Toro, Bouba Diallo, l’un des rares, dans ce terroir d’agriculteurs et d’éleveurs, à porter un patronyme autre que Dème.

Juste un moulin, de l’eau et un extrait de naissance

Ici, la borne-frontière n’est qu’un trivial marqueur d’une réalité politique même si l’idée d’appartenance aux nations gambienne et sénégalaise est assez forte. On y exalte le patriotisme. « Je me considère comme un Sénégalais que le destin a mené dans une des extrémités de l’espace géographique. Ni plus ni moins. Quelles que soient les difficultés de la vie, notre interlocuteur est l’Etat sénégalais à qui nous soumettons ces doléances. Nous souffrons du manque d’eau, n’avons pas de moulin et l’écrasante majorité d’entre nous ne dispose pas d’un extrait du registre des actes de naissance que nous devons nous procurer à plus de 70 kilomètres, à Koumpentoum », déplore Moussa Dème, déconcerté par tant de tracas. Cette situation est d’autant plus regrettable que ceux d’à côté, leurs frères gambiens de Kouno, ne rencontrent aucune difficulté à en disposer. Cette « frontière », quant à elle, est réelle. Elle exacerbe ce sentiment d’isolement, d’oubli, d’indifférence. Leur état d’âme est un enchevêtrement, inextricable tant qu’il en sera ainsi, à la fois de fierté et de résignation silencieuse. Le « bout » a besoin d’être agité affectueusement de temps en temps.

le Soleil

Share this content:

Laisser un commentaire