DÉCENTRALISATION AU SÉNÉGAL : les collectivités territoriales prisonnières de tares congénitales

En dépit de sa longue tradition dans le domaine de la décentralisation, les collectivités territoriales au Sénégal peinent toujours à exercer pleinement la mission qui leurs sont dévolues par l’Etat dans le cadre des compétences transférées au service des populations locales. Interpellés dans le cadre de cet article réalisé en collaboration avec Osiwa, sur les raisons de cette situation, Ousseynou Touré, spécialiste en formation et communication du Programme de développement local (Pndl) et Bachir Kanouté, coordonnateur d’Enda Ecopop pointent du doigt des tares congénitales de la décentralisation au triple plan institutionnel, organisationnel et financier.

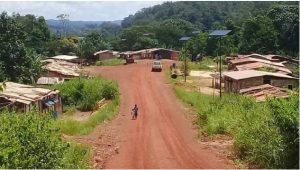

«Organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable», tel est l’objectif général visé par la dernière réforme des collectivités territoriales, baptisée sous le nom «Acte III de la décentralisation». Adoptée en 2013 par la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013, cette réforme comporte plusieurs innovations notamment au plan structurel mais aussi économique. Sur le plan structurel, ces innovations sont marquées par la suppression de la région comme entité locale, l’érection du département en collectivités locales et l’instauration du système de la communalisation intégrale permettant ainsi aux communes, surtout celles situées dans les zones rurales, d’accéder aux financements des partenaires au développement, d’améliorer ainsi leur plateforme des services sociaux de base et de recruter du personnel. Toujours au sujet des innovations sur le plan structurel apportées par l’acte 3 de la décentralisation, on peut également citer le renforcement des compétences transférées aux collectivités par l’acte 2 de la décentralisation, notamment dans les domaines de l’agriculture, l’élevage et la production animale, la pêche, le tourisme et l’hydraulique. Ces compétences viennent donc s’ajouter aux neuf transférées dans le cadre de l’acte 2 dans les domaines de l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’environnement, des domaines, la planification, la santé, l’éducation, la culture et la jeunesse. Seulement, cinq ans après la mise en œuvre de cette réforme, l’impact de ces compétences transférées sur le terrain au niveau des collectivités territoriales est loin d’être reluisant. Au contraire, on a même l’impression d’assister à la stagnation, voire la production d’un effet boomerang par rapport à l’objectif « d’instaurer des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable» au niveau de certaines collectivités territoriales. Dans la mesure où elles rencontrent de réelles difficultés à exercer la plupart des compétences transférées. Interpellés sur les raisons de cette situation, Ousseynou Touré, spécialiste en formation et communication du Programme de développement local (Pndl) et Bachir Kanouté, coordonnateur d’Enda Ecopop situent le problème à plusieurs niveaux.

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU BANC DES ACCUSES

Aux yeux de nos deux sources, l’organisation institutionnelle des collectivités territoriales est à la base des difficultés que rencontrent aujourd’hui certaines collectivités territoriales à exercer pleinement les compétences transférées afin de s’inscrire dans un processus de développement durable. En effet, pour le responsable du service de formation et communication du Programme de développement local (Pndl), Ousseynou Touré, pour avoir été pendant très longtemps limitées dans leur champ d’action, les collectivités territoriales notamment celles des zones rurales n’ont pas été préparées à exercer les compétences transférées. «Quand vous ne permettez pas à des collectivités, je veux parler en 1996 avec les communautés rurales, de ne pas avoir un personnel, je pense que c’est le premier élément de blocage parce que quand vous transférez un certain nombre de compétences de nature trop technique à des collectivités locales qui n’ont pas de personnel technique, vous voyez le déséquilibre que vous avez créé du point de vue institutionnel», souligne Ousseynou Touré. Poursuivant son propos, le spécialiste de la décentralisation, relevant que «le capital humain au niveau des collectivités territoriales doit être le soubassement sur lequel, les collectivités doivent se baser pour asseoir leur développement», a par ailleurs insisté sur la nécessité de la mise en œuvre de l’organigramme type des collectivités locales et l’effectivité de la fonction publique locale pour apporter des corrections rapides à cette situation au niveau des collectivités territoriales concernées.

L’ABSENCE DE TRANSFERT CONCOMITANT AUX COLLECTIVITÉS DES MOYENS ET DES RESSOURCES

L’absence des ressources financières devant permettre aux collectivités de bien ’exercer les compétences transférées est également relevée par Ousseynou Touré, spécialiste en formation et communication du Programme de développement local (Pndl) et Bachir Kanouté, coordonnateur d’Enda Ecopop comme un des facteurs explicatifs de la situation difficile que rencontrent les administrations locales. En effet, l’article 282 du Code général des Collectivités territoriales dispose : « Les transferts de compétences par l’Etat doivent être accompagnés au moins du transfert concomitant aux départements et aux communes des moyens et des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par le présent code». Ce principe, à en croire nos deux sources, n’est pas tout le temps respecté par l’Etat. Soulignant qu’en Afrique, notamment ici au Sénégal, quand les dirigeants de l’Etat parlent de décentralisation, ils parlent de décentralisation politique mais pas de décentralisation financière, Bachir Kanouté déclare : «Quand on regarde les statistiques en Afrique, on constate que le taux de transfert des budgets de l’Etat vers les collectivités locales tourne autour de 3 à 5 %. Cela est extrêmement faible et ne permet pas de faire le travail conséquent. Si vous regardez au Sénégal, il y a des compétences qui sont transférées mais quand vous discutez avec les acteurs locaux ou quand vous analysez ce que l’Etat fait, on se rend compte que le transfert des compétentes ne se fait pas concomitamment avec le transfert des ressources financières». Abondant dans la même perspective, Ousseynou Touré déclarera : «Aujourd’hui, à regarder de près les collectivités locales du point de vue de leur assiette fiscale, de leur potentialité, elles ne peuvent pas être valorisées et exploitées parce que méconnues par ces collectivités territoriales. Il n’y a que les transferts de l’Etat qui constituent des soupapes pour ces collectivités territoriales. Or, ces transferts quoique importants d’année en année ne suffisent pas pour développer ces collectivités. Il faut que les collectivités imaginent des ressources propres, plus importantes pour déclencher un développement endogène». Il faut juste souligner à ce niveau que l’article 282 (Code général des collectivités territoriales) dispose que «les transferts de compétences par l’Etat doivent être accompagnés au moins du transfert concomitant aux départements et aux communes des moyens et des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par le présent code».

NON-PRISE EN CHARGE DE L’ASPECT CULTUREL DANS LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Outre ces facteurs, nos interlocuteurs ont également pointé du doigt d’autres éléments parmi lesquels on peut citer entre autres, le profil des élus locaux, la non-prise en charge de l’aspect culturel dans le fonctionnement des institutions et la démission du citoyen qui ne se reconnait pas dans l’exercice des institutions locales. «Nous avons des institutions qui sont souvent calquées sur un modèle qui n’est pas le nôtre et qui fait que ça renforce ce hiatus. Ensuite, le mode d’élection des élus locaux n’encourage pas l’arrivée à la tête des collectivités des hommes qui ont la compétence pour diriger. On préfère souvent choisir des gens qu’on veut récompenser pour leur engagement politique alors qu’une commune est comme une entreprise dans la mesure où la seule différence entre les deux réside dans le fait que l’entreprise a une vocation économique alors que celle de la commune est le social, mais les finalités sont les mêmes. L’élu, c’est comme un manageur qui a une obligation de résultat dans le sens après cinq ans de mandature, il est tenu de présenter un bilan aux citoyens pour pouvoir négocier un nouveau bail» a fait remarquer le Coordonnateur d’Enda Ecopop. Avant d’ajouter : «Aujourd’hui, on a un clash entre ces institutions et les citoyens et tant que cette cacophonie existe, nous allons avoir un cercle vicieux qui va s’installer dans la gouvernance des collectivités locales avec les citoyens et cela ne pourrait être résolu qu’en cas de rétablissement du lien qui unit les collectivités locales aux citoyens».

VOIE POUR ASSEOIR DES TERRITOIRES PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour remédier à cette situation et permettre ainsi aux collectivités territoriales d’exercer pleinement et efficacement les compétences que l’Etat leur a transférées, Bachir Kanouté préconise des actions concrètes non seulement dans le transfert des ressources financières mais aussi travailler à resserrer les liens entre les institutions locales et les citoyens pour qu’ils se reconnaissent dans ces institutions. «Si nous voulons véritablement parvenir à l’émergence économique comme on le dit au Sénégal, il faut absolument abandonner ce mode d’élection des élus et aller vers un système électoral où les maires sont redevables des citoyens», conclut le responsable d’Enda Ecopop. Pour sa part, Ousseynou Touré recommande une démarche basée sur «un esprit de développement en se projetant sur le futur pour dire que si ces collectivités territoriales doivent être le réceptacle de toutes les politiques publiques, elles doivent avoir les bases assainies pour recevoir ces politiques publiques, les piloter et les exécuter». Concluant son propos, le spécialiste chargé de communication du Programme de développement local (Pndl) a également souligné la nécessité d’une implication des collectivités territoriales dans l’élaboration des politiques publiques relatives aux compétences transférées par l’Etat. «On parle de territorialisation de politique publique mais si les collectivités ne sont pas à l’origine de cette politique publique, ne sont pas impliquées dans son élaboration, sa mise en œuvre, le contrôle et suivi revenant aux structures de l’administration centrale, on aura toujours des problèmes pour développer ces collectivités».

Sud quotidien

Share this content:

Laisser un commentaire