Anambé: A la découverte du village de la vallée

Le nom du village d’Anambé, célèbre du fait des aménagements agricoles de la vallée du même nom, est lié à la famille Gano. Anamabé veut dire en peulh du Fouladou « les Gano» ou « chez les Gano ». La vallée passant à côté du village, tous les aménagements aux alentours sont ainsi appelés «vallée de l’Anambé» du nom de ce village peuplé, en majorité, de peulhs du Fouladou. A la découverte du village de la vallée.

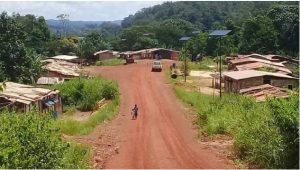

Pour s’y rendre en venant de Vélingara, la moto est le moyen privilégié de transport. Après quarante kilomètres séparant Diaobé de Velingara par une route bitumée, il faut bifurquer à droite pour prendre une route sinueuse reliant Diaobé au village d’Anambé. Ce n’est pas une piste de production, mais une route de campagne qui traverse d’immenses champs de riz. En cette période de l’année, ces rizières ont été récoltées et des aménagements, il ne reste que des brindilles de riz séchées, à la couleur jaunâtre qui sont souvent utilisées comme fourrages pour les animaux. A près de trois kilomètres, à l’ouest de Diaobé, c’est un village où des cases en banco côtoient des bâtiments en dur à la construction modeste. Le vrombissement du moteur de notre moto attire des hommes installés à l’ombre d’un grand arbre à palabre devisant malgré la forte chaleur. Le village d’Anambé est aussi traversé par un vieux canal d’aménagement agricole qui s’est transformé, avec le temps, en une sorte de ravin géant envahi par une colonie de hautes herbes mortes. Même s’il est plus proche des villes et villages du département de Vélingara, le village d’anambé se situe dans le département de Kolda et dans la commune de Médina Cherif.

Les hommes installés dans les «grand-places» de ce village nous accueillent mais nous conseillent d’aller voir le «Diarga» ou chef du village pour toutes informations sur l’Anambé. Pour se rendre chez le «Diarga», il faut glisser dans le ravin, en ressortir pour apercevoir les concessions de l’autre côté. Le village d’Anambé compte 140 concessions installées tout au long de la vallée. A certains endroits, les concessions forment des cercles entourant un vaste espace où sont installés des huttes et de vieux troncs d’arbres servant de bancs pour ces places publiques, lieux de rencontres et d’échanges des adultes du village et des enfants qui jouent au ballon. La maison du chef de village est à l’image de toutes les autres concessions. Des cases traditionnelles font face à des bâtiments modernes, un grand manguier trône au milieu de la cour, le tout entouré par une clôture en paille fixée grâce à des piquets en bois. Le chef du village, El hadji Ibrahima Gano, informé de notre présence, ce samedi 16 févier, en pleine campagne de l’élection présidentielle du 24 février, pense avoir affaire avec des hommes politiques.

Village fondé par Diatta Gano en 1875

Taquin sur notre nom de famille, il nous lance : «vous êtes chez vous». Ce sexagénaire, frêle du fait du poids de l’âge, a cependant une mémoire sans faille et nous livre le récit de ce village d’Anambé dont la population est estimée 1.680 habitants actuellement. Il est un descendant des fondateurs du village. Il nous apprend que la localité a été créée en 1875. Diatta Gano est le fondateur et a été le premier chef du village. Le nom du village est lié au nom de famille Gano : Anamabé veut dire en peulh du Fouladou «les Gano» ou « chez les Gano ». La vallée passant à côté du village, tous les aménagements pour la riziculture sont appelés «vallée de l’Anambé». Le cours d’eau qui alimente la vallée est appelé « Thiayanga ». Il longe plusieurs localités dans les départements de Velingara et de Kolda. Le barrage de Niandouba situé entre les communes de Pakour et de Kandiaye permet de contrôler les eaux qui ravitaillent les aménagements de la vallée.

Les populations du village de l’Anambé, constituées essentiellement de Peulhs du Fouladou, s’activent principalement dans la riziculture depuis la création de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (Sodagri). «Depuis, nous avons presque abandonné toutes les autres cultures. Tous les habitants s’activent dans la culture du riz dans la vallée. Chaque maison a ses champs », confie le chef du village. Le doyen El hadji Ibrahima Gano souligne qu’avant, les gens cultivaient le riz pendant la saison des pluies et le maïs la saison sèche mais cette année, il n’y a pas eu de culture hors saison. Le chef du village indique que l’aménagement des terres par la Sodagri a permis de booster les productions de riz.

«Depuis l’aménagement de la vallée, la vie s’est améliorée »

«Avant l’aménagement de la vallée, le fleuve commençait à manquer d’eau vers le mois d’avril et les villages environnants ne pouvaient plus cultiver. Mais depuis cet aménagement, la vie s’est améliorée dans la zone. Les femmes ne sont plus les seules à cultiver dans les rizières, car maintenant, tout le monde est concerné», dit-il, balançant un éventail qu’il tient entre ses mains pour se rafraîchir. Au-delà de la culture vivrière, beaucoup de producteurs se sont installés dans la vallée. «En 2014, lorsque le président Macky Sall est venu ici, nous avons senti une grande amélioration. Avant, les gens ne parvenaient pas à gagner beaucoup d’argent ; ils avaient même des problèmes pour acheter une moto.

Maintenant, les grands producteurs achetent des véhicules, beaucoup de tracteurs, construisent des maisons, etc. Les habitants de la zone sont aussi autosuffisants en riz pendant toute l’année», se réjouit le chef du village de l’Anambé. Toutefois, les populations de la localité pensent qu’on peut améliorer le rendement. Elles soutiennent que la commercialisation du riz pose parfois problèmes. Pour lui, à part la vente des semences, les autres variétés de riz n’apportent pas financièrement beaucoup aux producteurs.

Le chef du village d’Anambé pense que si les autorités réhabilitent les aménagements, dotent les paysans de matériels agricoles, de tracteurs et moissonneuses adéquats, la vallée de l’Anambé pourrait aider le Sénégal à atteindre son autosuffisance en riz. A côté de la riziculture, l’activité principale, les populations du village de l’Anambé font aussi dans le maraîchage. Les sols sont fertiles et l’eau disponible. Dans plusieurs villages environnants de la vallée, on a pu apercevoir des vergers où les populations font de l’horticulture. «Cela est très important pour la vie économique de la région. Chaque deux mois, les femmes récoltent leurs légumes (tomates, gombo, aubergines, piments…) et les vendent à des prix importants», dit le chef de village

Un besoin d’infrastructures et de pistes de production dans

S’agissant des équipements sociaux de base, le village d’Anambé dispose d’une école élémentaire de 12 classes, d’un Collège d’enseignement moyen (Cem) de 9 classes et d’un poste de santé. Toutefois, la principale doléance des villageois est le manque de routes praticables en toute saison. Même étant rattaché au département de Kolda, Anambé est plus proche de la commune de Diaobé (à environ 3 kilomètres) dans le département de Velingara. Mais ce village est relié à Diaobé par une route latéritique qui traverse les rizières. «Pendant la saison des pluies, il est très difficile de sortir d’Anambé car la route (Diaobé-Anambé) est envahie par les eaux. Du côté du département de Kolda, il n’y a pas de pistes de production vers Awataba, Diattafa. Cela pose aussi des problèmes pour les producteurs car les charrettes et les motos ne peuvent pas emprunter ces routes», affirme M. Gano. Il sollicite un appui du gouvernement pour plus de pistes de production pour l’écoulement de la production de l’Anambé.

Les jeunes s’activent dans l’agriculture mais ne disposent pas de terres aménagées. Dans leur majorité, ils n’ont pas encore accès à des terres aménagées. Ils demandent l’augmentation des terres aménagées pour qu’ils puissent avoir leurs périmètres. La commune de Médina Chérif à laquelle est rattaché le village d’Anambé n’a que 2.800 hectares de terres aménagées.

pour la réhabilitation de la rizerie

Il pense que le matériel agricole est insuffisant pour tous les producteurs et les habitants. «Il y a des tracteurs, mais le nombre est insuffisant pour la vallée ; il devrait être augmenté. Nous avons surtout besoin de machines de décorticage et de moissonneuses-batteuses. Dans chaque secteur, il n’y a qu’une machine alors qu’il y a beaucoup de champs. Pendant la récolte, les gens sont obligés d’attendre la disponibilité de cette machine», regrette le chef du village.

Les habitants d’Anambé et de la zone sont confrontés à un problème de traitement de la production notamment le décorticage du riz car il n’y a plus de rizerie dans la zone. Le chef du village affirme que la Sodagri avait installé une rizerie aux abords du village d’Anambé, mais elle ne fonctionne plus. «Nous souhaitons que cette rizerie puisse fonctionner à nouveau pour traiter le riz et le vendre. Nous lançons un appel à l’Etat», dit le chef du village.

AMADOU CAMARA, PRÉSIDENT DE L’UNION DES PRODUCTEURS DES SECTEURS 3 ET 4 DE LA VALLÉE DE L’ANAMBE

«Il faut d’autres aménagements et matériels agricoles dans la vallée…»

Tout au long de la vallée de l’Anambé, plusieurs producteurs se sont installés pour exploiter les terres aménagées. Certains agriculteurs se sont organisés en union dans les différents secteurs. Les secteurs 3 et 4 se trouvent entre les localités de Kabendou et de Soutouré et pour le deuxième entre Anambé et Soutouré. L’union des producteurs des secteurs 3 et 4 regroupe 52 groupements d’intérêt économique (Gie). Pour le président de cette union, Amadou Camara trouvé non loin du village de Soutouré, l’aménagement de l’Anambé doit être réhabilité parce qu’il n’est plus de qualité et depuis, une grande superficie des terres aménagées est devenue impraticable, envahie par les arbustes. «Il n’est pas facile d’y cultiver. Nous en avons parlé aux autorités, mais elles disent qu’il y a un projet appelé Tiers-Sud qui va aménager le secteur G et réaliser une digue dans le secteur 4», soutient Amadou Camara.

Ce secteur produit entre 200 et 300 tonnes de riz par saison

Il déclare que la non réhabilitation des aménagements explique l’absence de culture de contre-saison. Malgré le problème, cette union parvient à exploiter le périmètre pendant la saison des pluies en contractant des prêts auprès de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas). Grâce à cela, l’union produit entre 200 et 300 tonnes par saison. «La Sodefitex achète une partie, l’autre partie du riz paddy est constituée de semences que nous vendons aux autorités étatiques. Cela nous permet d’éponger nos dettes auprès de la Cncas», dit-il.

Amadou Camara soutient qu’en dehors de la production vendue comme semences entre 400 à 775 FCfa le kilogramme, le prix du kilogramme de paddy estimé à 130 FCfa n’est pas rentable. «Si l’on réhabilitait les aménagements de l’Anambé, la production serait améliorée car l’Etat nous a aidés pour le matériel agricole. Nous avons aussi besoin de moissonneuses-batteuses qui peuvent récolter même s’il y a de l’eau dans les périmètres. Souvent, les petites moissonneuses ne peuvent pas récolter dans l’eau alors que le riz arrive à maturité au moment où il y a beaucoup d’eau dans les rizières. Ce riz pourrit dans les aménagements, ce qui réduit fortement le rendement», affirme Amadou Camara. Il assure que si la vallée est réhabilitée et le matériel agricole disponible, l’Anambé peut aider le Sénégal à être autosuffisant en riz car la zone l’est déjà.

Le problème de la commercialisation

Ces producteurs souhaitent que leur récolte puisse être achetée rapidement dès la fin de la saison. «L’agriculteur ne compte que sur sa production pour vivre. Mais nous constatons qu’après la récolte, des difficultés se posent pour la vente notre riz. Pour les semences vendues à l’Etat, l’argent ne nous est payé qu’une année après. Cela fait souvent que nous vendangeons notre production à des intermédiaires», affirme le président de l’Union des producteurs des secteurs 3 et 4. Il a aussi évoqué le problème des rizeries qui ne fonctionnent pas ; ce qui fait qu’ils sont confrontés à beaucoup de problèmes pour le décorticage du riz paddy. «Les petits moulins ne peuvent pas décortiquer une grande quantité de riz. Nous avons vraiment besoin de matériels agricoles pour booster la production», dit-il, en reconnaissant que l’Etat subventionne l’acquisition de matériels agricoles mais le nombre est encore insuffisant.

Le Soleil

Share this content:

Laisser un commentaire